L’arrangement de Strasbourg, cela vous dit quelque chose ? On pourrait imaginer un quizz du type : c’est (1) le traité par lequel Louis XIV a réuni Strasbourg à la France le 30 septembre 1681 (2) un projet d’urbanisme de Catherine Trautmann lorsqu’elle était maire de Strasbourg (3) le texte qui a établi la classification internationale des brevets en 1971. Évidemment c’est la troisième réponse qui est la bonne. À l’heure où l’environnement médiatique est saturé par l’IA, nous allons, sans trop rentrer dans des détails théoriques, montrer par un simple exemple que cet outil de recherche conserve son intérêt, et qu’il reste même pour l’instant plus complémentaire qu’antagoniste avec les techniques basées sur l’IA. Le titre de cet article était donc seulement provocateur.

Un bref rappel

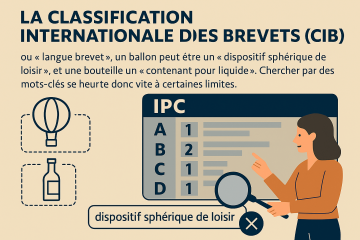

La Classification Internationale des Brevets (abrégé CIB) ou, en anglais, International Patent Classification (IPC) a été mise en place pour répondre au défi de rechercher des documents au sein d’une masse croissante de brevets, dans un contexte caractérisé par le multilinguisme, et une syntaxe, qui outre les problématiques habituelles de synonymie, peut être très déconcertante : en « langue brevet », un ballon peut être un « dispositif sphérique de loisir », et une bouteille un « contenant pour liquide ». Chercher par des mots-clés se heurte donc vite à certaines limites.